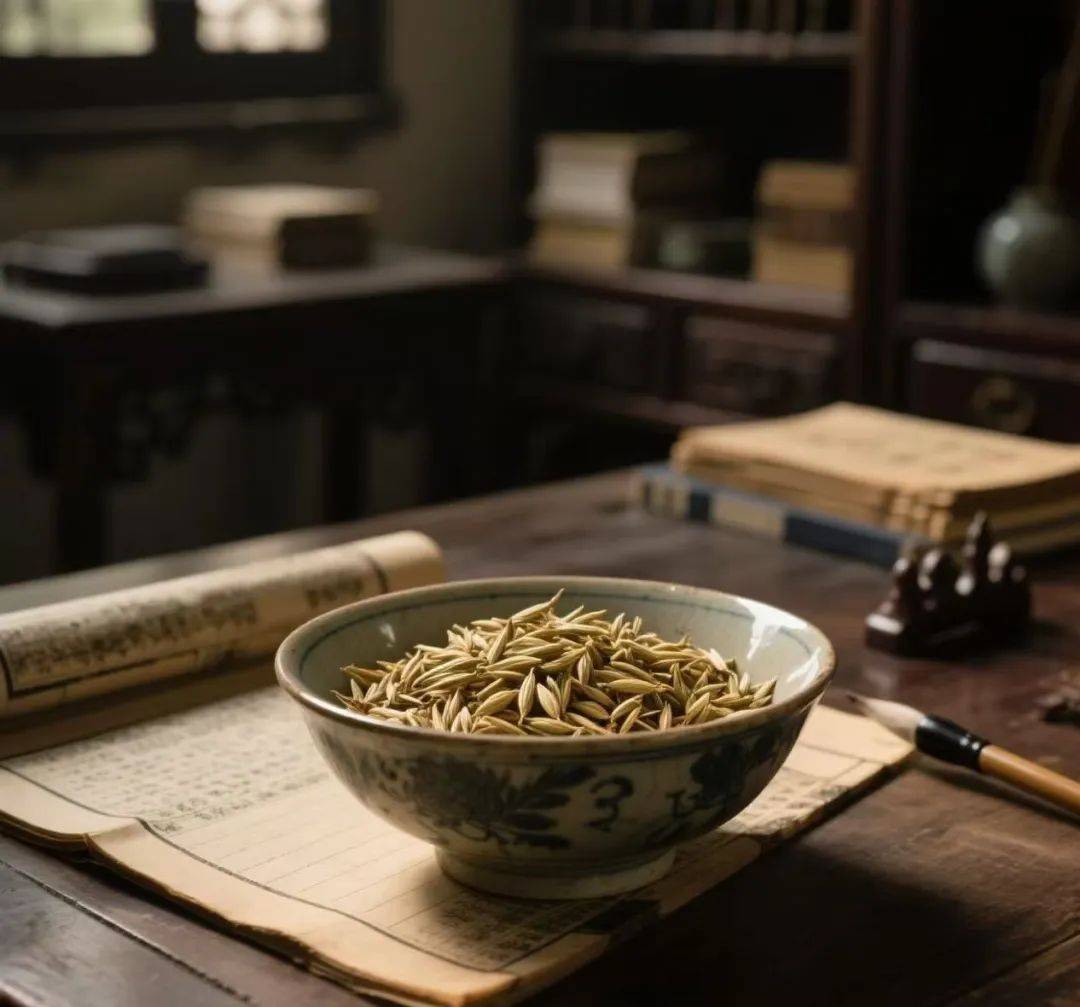

麦芽与谷芽作为药食两用的消食类中药,在中医临床实践中具有悠久的应用历史。二者外形相似,均源自禾本科植物种子,经发芽炮制而成,功效相近却又各有侧重。下面一起来学习吧。

1、麦芽

麦芽为禾本科植物大麦的成熟果实经发芽干燥后的炮制加工品。传统麦芽炮制需选颗粒饱满的大麦,经水浸6-8小时至萌芽露出白尖,捞出平铺,保持湿度,待幼芽长至0.5-1cm时,低温干燥。炒麦芽是将净麦芽文火炒至棕黄色,香气逸出,此时淀粉分解酶活性降低,消食之力稍缓,更侧重于回乳消胀。焦麦芽则炒至表面焦褐色,产生焦香气味,增强了化积止泻的作用,适用于食积泄泻。

东汉《神农本草经》将麦芽列为中品,记载其“主消食和中,下气”。明代李时珍在《本草纲目》中进一步详述:“大麦芽甘、咸,温,无毒。消化一切米、面、诸果食积”,明确其消食化积的核心功效。

2、谷芽

谷芽来源于禾本科植物稻的成熟果实经发芽干燥的炮制加工品。谷芽炮制流程与麦芽相似,浸泡时间略短(4-6小时),发芽长度控制在0.3-0.5cm。生谷芽偏于和中开胃,炒谷芽香气更浓,健脾消食作用增强,常用于脾胃虚弱、饮食停滞;焦谷芽则以消积止泻见长,多用于伤食腹泻。

宋代《本草图经》首载谷芽,称其“主宿食不化,胀满,开胃,下气”。清代《本草便读》对谷芽的功效补充道:“健脾开胃,和中下气,消食化积”,强调其温和的健脾作用。